연령 제한 상품은 성인 인증 후 작성 가능합니다.

인증 하시겠습니까?

- 인생의 지도같은 책들

꿈에 날개를 달자

- 작성일

- 2012.12.9

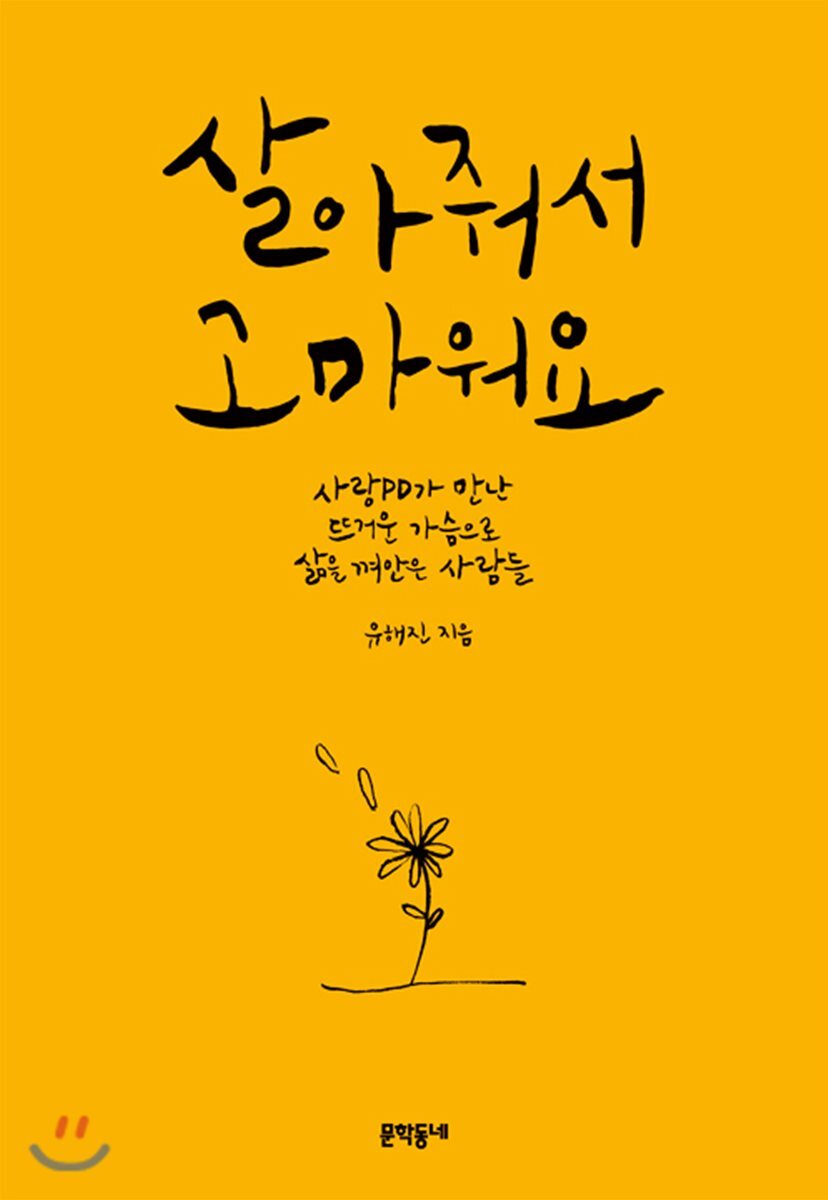

살아줘서 고마워요

- 글쓴이

- 유해진 저

- 출판사

- 문학동네

블루님 외 6명 이 좋아합니다

- 좋아요

- 6

- 댓글

- 18

- 작성일

- 2023.04.26

댓글 18

Dean

- 작성일

- 2012. 12. 13.

블루

- 작성일

- 2012. 12. 11.

깽Ol

- 작성일

- 2012. 12. 10.

키드만

- 작성일

- 2012. 12. 10.

goodchung

- 작성일

- 2012. 12. 9.